中国科研团队发现红细胞程序性死亡新机制为溶血性疾病提供治疗新靶点

- 生活频道

- 2025-08-03

- 21

- 更新:2025-08-03 17:50:02

在医学科研的漫长征程中,对于红细胞相关机制的研究一直是重要领域。红细胞作为人体内数量最多的血细胞,承担着运输氧气和二氧化碳等关键生理功能。其正常的代谢和生存机制对于维持人体健康至关重要。长期以来,红细胞程序性死亡的具体机制存在诸多未知。如今,中国科研团队的一项重大发现,为该领域带来了新的曙光。他们成功发现了红细胞程序性死亡的新机制,这一成果不仅在学术层面具有极高的价值,更为溶血性疾病的治疗提供了全新的靶点,有望为众多患者带来新的希望。

红细胞程序性死亡,也被称为细胞凋亡,是一个复杂且精细调控的过程。在健康人体中,红细胞有着相对固定的寿命,当它们达到一定期限或者受到某些损伤时,会通过程序性死亡的方式被清除,以维持血液系统的平衡。但是,当这一机制出现异常时,就可能引发各种疾病,溶血性疾病便是其中之一。溶血性疾病是由于红细胞过早、过多地被破坏,导致红细胞数量减少而引起的一系列病症,患者往往会出现贫血、黄疸等症状,严重影响生活质量,甚至危及生命。

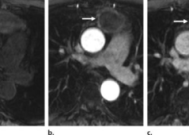

中国科研团队在此次研究中,运用了先进的生物技术和研究方法,对红细胞的内部结构和分子信号通路进行了深入探究。他们发现,在红细胞程序性死亡过程中,存在着一种此前未被发现的关键信号分子和调控机制。这种新机制涉及到多个基因和蛋白质的相互作用,它们就像精密的齿轮一样,共同调控着红细胞的生死命运。通过对这一机制的深入了解,科研团队能够更精准地把握红细胞死亡的触发因素和过程,为后续的治疗研究奠定了坚实的基础。

这一发现对于溶血性疾病的治疗具有重大意义。以往,对于溶血性疾病的治疗主要集中在缓解症状和控制病情发展上,缺乏针对病因的根本性治疗方法。而新机制的发现,为开发针对性的治疗药物和方案提供了新的靶点。科研人员可以根据这一机制,设计出能够干预关键信号分子和调控通路的药物,从而阻止红细胞的过度破坏,达到治疗溶血性疾病的目的。

这一研究成果还有助于深入了解其他与红细胞相关的疾病。红细胞在人体生理过程中扮演着重要角色,其异常不仅会引发溶血性疾病,还可能与其他多种疾病的发生发展密切相关。通过对红细胞程序性死亡新机制的研究,科研人员可以拓展对这些疾病的认识,为寻找更有效的治疗方法提供思路。

在未来,中国科研团队还将继续深入研究这一机制,进一步探索其在不同类型溶血性疾病中的具体作用。他们也将与制药企业等合作,加快研发基于这一机制的新型治疗药物。相信在不久的将来,随着研究的不断深入和药物的研发成功,溶血性疾病患者将迎来更有效的治疗手段,摆脱疾病的困扰。中国科研团队的这一重大发现,无疑为医学领域的发展注入了新的活力,也为人类健康事业做出了重要贡献。我们期待着这一研究成果能够早日转化为实际的临床应用,造福更多的患者。