我国岁及以上人群平均睡眠时长为至小时

- 生活频道

- 2025-08-11

- 24

- 更新:2025-08-11 14:35:03

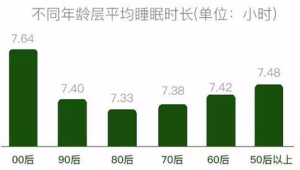

在我国,随着生活节奏的加快以及各种因素的影响,不同年龄段人群的睡眠状况备受关注。尤其是岁及以上人群的平均睡眠时长,成为了一个值得深入探讨的话题。睡眠对于人体健康至关重要,它不仅是身体恢复能量的过程,更是维持正常生理功能和心理健康的关键环节。对于岁及以上人群而言,充足且高质量的睡眠能够帮助他们保持良好的身体状态,提高免疫力,减少疾病的发生几率。良好的睡眠还对认知功能有着积极影响,有助于维持清晰的思维和记忆力。现实生活中,岁及以上人群的睡眠情况却并不乐观。多种因素导致他们的平均睡眠时长在至小时之间波动,这一现象引发了广泛的关注和思考。

生活方式的改变对岁及以上人群的睡眠产生了显著影响。现代社会,科技的发展使得人们接触电子设备的时间大幅增加。岁及以上人群中,不少人也热衷于使用智能手机、平板电脑等,睡前长时间浏览信息、观看等行为,会抑制褪黑素的分泌,从而干扰正常的睡眠节律。不规律的作息时间也是一个重要因素。一些老年人由于白天活动较少,晚上容易熬夜,或者过早起床,导致睡眠时长难以保证。而且,随着年龄的增长,身体的生物钟调节能力逐渐下降,这也使得他们更容易出现睡眠问题。

健康状况也是影响岁及以上人群睡眠时长的关键因素。患有各种慢性疾病的老年人比例较高,如心血管疾病、糖尿病、呼吸系统疾病等。这些疾病往往会引发身体不适,导致夜间频繁醒来,从而缩短了总的睡眠时长。例如,心脏病患者可能会因呼吸困难而惊醒,糖尿病患者可能会因为低血糖反应而影响睡眠质量。疼痛也是影响睡眠的常见因素,关节炎、腰腿痛等疾病带来的疼痛会让老年人难以入睡或保持睡眠状态。

心理因素也不容忽视。随着年龄的增长,老年人可能会面临各种生活变化,如退休、亲人离世、社交圈子缩小等,这些都可能导致他们出现焦虑、抑郁等情绪问题。而焦虑和抑郁情绪会严重影响睡眠质量,使得入睡困难、睡眠浅、多梦等情况频繁发生,进而影响平均睡眠时长。

为了改善岁及以上人群的睡眠状况,提高他们的平均睡眠时长,需要多方面的努力。从个人角度来看,老年人自身要养成良好的生活习惯。减少睡前使用电子设备的时间,营造安静、舒适、黑暗且温度适宜的睡眠环境。保持规律的作息时间,每天尽量在相同的时间上床睡觉和起床。适当进行白天的活动,但避免在晚上过度运动,以免影响睡眠。要积极关注自身健康状况,及时治疗慢性疾病,缓解疼痛等不适症状。对于存在心理问题的老年人,要学会调整心态,通过与家人朋友交流、参加社交活动等方式,释放不良情绪。

社会和家庭也应当给予老年人更多的关心和支持。社区可以组织开展适合老年人的健康活动,如睡眠知识讲座、太极拳等运动课程,提高老年人对睡眠健康的认识和自我保健能力。家庭中,子女要多与老年人沟通交流,关注他们的睡眠情况,帮助他们解决生活中的困难,营造温馨和谐的家庭氛围,让老年人能够安心睡眠。

我国岁及以上人群平均睡眠时长处于至小时之间这一现状,需要我们从生活方式、健康状况、心理因素等多方面去分析和解决。通过个人、社会和家庭的共同努力,改善老年人的睡眠质量,延长他们的平均睡眠时长,让他们能够拥有更加健康、美好的晚年生活。只有这样,才能更好地促进老年人的身心健康,提升他们的生活幸福感。